淺談面向綜合能源協調的虛擬電廠運行優化方案及二次設備選型

2025-09-10

2025-09-10

[22]

[22]

安科瑞 劉邁

摘要:針對當下能源利用效率低以及供能系統運行成本大的普遍現象,構建了包含源網荷儲多環節的虛擬電廠調度模型。虛擬電廠運行調度模型以經濟性為優化目標,利用Logistic函數實現用戶側負荷的需求響應,并通過對比分析非需求響應模式、電網需求響應、電網+氣網需求響應三種情況,對我國西北某工業園區進行實例分析。結果表明,對該區域實施包括電價和氣價的需求響應策略后,均能實現經濟優化和效率提升,其中該區域對電價的敏感性更高,為后續虛擬電廠運行調度研究提供了參考價值。

關鍵詞:虛擬電廠;需求響應;綜合能源;源網荷儲;清潔能源

0 引言

隨著國家“雙碳"目標的推進,構建新型綠色的能源系統是發展點。在我國“十四五"規劃中強調在能源發展中需要考慮各種分布式能源和儲能模塊等參與進來。在該背景下,虛擬電廠的概念得以提出并迅速發展。虛擬電廠本質是一個能源調度系統,通過對可調節負荷、分布式電源以及儲能三類要素進行資源整合、調節以及分配,在維持系統內部總體平衡的情況下提高運行效率,從而加強系統的可持續發展能力。

從用戶側儲能模式角度探究多點聚合、電池共享以及需求響應的發展方向和應用前景。利用蟻獅優化算法對虛擬電廠調度策略改進,并從碳捕集和需求響應機制兩個角度進行輔助研究。基于日前和日內調度模型建立了多時間尺度優化調度方法,該方法能夠實現預測并提高系統經濟性。通過優化能源微網并探究不同能源的交換方式,建立了虛擬電廠綜合能源調度優化方法,實現了對綜合能源的利用效率zui大化。

1 考慮多負荷的虛擬電廠系統架構

本文在考慮分布式能源、可調節用戶電負荷需求、儲能電池的基礎上建立了虛擬電廠調度模型,將該調度模型進行優化完善,在用戶側加入了供熱、供冷業務,能源轉化側加入了冷熱電三聯供系統(combined cooling heating and power,CCHP)、燃氣鍋爐和電制冷機組,并在外部供應側加入了天然氣供應商,新的調度模型具有更好的能源耦合關系,具體系統架構如圖1所示。

圖1中CCHP機組包括了燃氣輪機、余熱回收鍋爐和溴化鋰制冷機組三種設備,通過以天然氣為燃料供應燃氣輪機設備運行。該設備在運行過程中,一方面能夠帶動發電機產電,另一方面能夠將產生的熱量傳遞至余熱回收鍋爐。余熱回收鍋爐通過補燃天然氣燃料進行產熱,與此同時,將部分動力傳輸至溴化鋰制冷機組進行產冷,故CCHP設備通過能量耦合和梯級利用能夠同時滿足電熱冷三類負荷需求,具有較高的能效。

圖 1 虛擬電廠調度系統架構

2 虛擬電廠調度模型

需求響應是指當電價處于高峰或者電力系統受到威脅時,用戶側收到信號后主動調整固有的習慣用電模式,從而降低該時段的電力負荷,以此實現保障電網穩定性的目的。具體可分為價格型需求響應和激勵型需求響應兩種類型。

本文所采用的基于Logistic函數的負荷轉移率模型屬于價格型需求響應模型。由價格型需求響應概念可知,當電價差發生變化時均能引起用戶側用電需求的變化,分時電價機制的設定能激勵用戶改變固有用電模式,用戶的響應行為仍具有隨機性。故考慮Logistic函數的需求響應模型將該隨機性行為轉化為數學表達,在真實需求響應曲線之間設定樂觀響應預測曲線和悲觀需求響應預測曲線,使得該模型具備模糊屬性。模型劃分為“死區"“響應區"和“飽和區"。當電價差處于“死區"時,電價差并不能引起用戶的自主用戶行為,故該區域負荷轉移率具有隨機性;當電價差處于“響應區"時,用戶會積極參與需求響應機制,且在該區域內,電價差越大,用戶側需求響應力度越大,即負荷轉移率越高;當電價差處于“飽和區"時,電價差已經超過了用戶負荷彈性潛力,故在該區域內用戶不會參與到需求響應中,此時負荷轉移率達到zui大且保持不變。

3 模型運行仿真

3.1 基礎數據

調度模型的運行周期是24h,當地能源分時價格包括電價和天然氣價格。據分析可知,該模型的用戶側電負荷需求響應與電價相關,其他負荷中以熱負荷供應為主,冷負荷需求量較小,熱負荷由CCHP和燃氣鍋爐共同供應,且兩種設備燃料來源均為天然氣,故可探究熱負荷需求響應與天然氣價格之間的關系,在考慮Logistic函數后的電熱負荷具體對比如圖2所示。

3.2 仿真模擬

對3.1節實施需求響應后的負荷情況進行仿真模擬研究,并對比分析非需求響應模式、電網需求響應和電網+氣網需求響應三種場景。場景一是非需求響應模式,場景二是電網需求響應模式,場景三是電網+氣網需求響應模式。探究考慮Logistic函數的需求響應模型對于虛擬電廠運行調度下的優化目標求解影響。

時刻

電負荷

時刻

熱負荷

(1)非需求響應場景。在未實施用戶側需求響應時,其負荷均為原始負荷,根據模擬仿真得出其電系統運行情況,在該場景下調度模型的總運行成本是1156元,其中電網購電費用是432元,設備運行維護費用是724元。分析可知,該場景下新能源發電約占發電端總發電量的68.7%,且光伏與風機出力能夠實現耦合互補,從而在整個24h調度周期內實現用戶側電力供應的持續輸出。電網購電行為在13:00至16:00的電負荷需求較大且供應端發電較少時尤為突出。

(2)電網需求響應場景。在該場景下調度模型的總運行成本是977元,在場景一的基礎上其成本約降低了15.5%,其中電網購電費用是314元,設備運行維護費用是663元。分析可知,在實施用戶側電網需求響應后,其購電成本有了顯著下降,當處于電價高峰時段時的購電現象減少,儲能電池在電價低谷和平時充電量增加,峰時放電量增加實現了峰谷套利,節約了系統成本。

(3)電網+氣網需求響應場景。在該場景下調度模型的總運行成本是989元,在場景一的基礎上其成本約降低了14.4%,其中電網購電費用是360元,設備運行維護費用是629元,在該場景下設備運行維護費用有了明顯降低,但是調度模型經濟性不及場景二。分析可知,該虛擬電廠調度模型用戶側對于天然氣分時價格的響應行為不夠積極,因為該區域內的電負荷需求遠大于熱負荷需求,故調度模型在只考慮電網需求響應時能夠實現經濟性。

4 安科瑞智慧能源管理平臺

AcrelEMS智慧能源管理平臺是針對企業微電網的能效管理平臺,對企業微電網分布式電源、市政電源、儲能系統、充電設施以及各類交直流負荷的運行狀態實時監視、智能預測、動態調配,優化策略,診斷告警,可調度源荷有序互動、能源全景分析,滿足企業微電網能效管理數字化、安全分析智能化、調整控制動態化、全景分析可視化的需求,完成不同策略下光儲充資源之間的靈活互動與經濟運行,為用戶降低能源成本,提高微電網運行效率。AcrelEMS智慧能源管理平臺可以接受虛擬電廠的調度指令和需求響應,是虛擬電廠平臺的企業級子系統。

圖1AcrelEMS智慧能源管理平臺主界面

平臺結構

系統覆蓋企業微電網“源-網-荷-儲-充"各環節,通過智能網關采集測控裝置、光伏、儲能、充電樁、

常規負荷數據,根據負荷變化和電網調度進行優化控制,促進新能源消納的同時降低對電網的至大需量,使之運行安全。

圖2AcrelEMS智慧能源管理平臺結構

平臺功能

4.1 能源數字化展示

通過展示大屏實時顯示市電、光伏、風電、儲能、充電樁以及其它負荷數據,快速了解能源運行情況。

4.2 優化控制

直觀顯示能源生產及流向,包括市電、光伏、儲能充電及消耗過程,通過優化控制儲能和可控負載提升新能源消納,削峰填谷,平滑系統出力,并顯示優化前和優化后能源曲線對比等。

4.3 智能預測

結合氣象數據,歷史數據對光伏、風力發電功率和負荷功率進行預測,并與實際功率進行對比分析,通過儲能系統和負荷控制實現優化調度,降低需量和用電成本。

4.4 能耗分析

采集企業電、水、天然氣、冷/熱量等各種能源介質消耗量,進行同環比比較,顯示能源流向,能耗對標,并折算標煤或碳排放等。

4.5 有序充電

系統支持接入交直流充電樁,并根據企業負荷和變壓器容量,并和變壓器負荷率進行聯動控制,引導用戶有序充電,保障企業微電網運行安全。

4.6 運維巡檢

系統支持任務管理、巡檢/缺陷/消警/搶修記錄以及通知工單管理,并通過北斗定位跟蹤運維人員軌跡,實現運維流程閉環管理。

4.7 設備選型

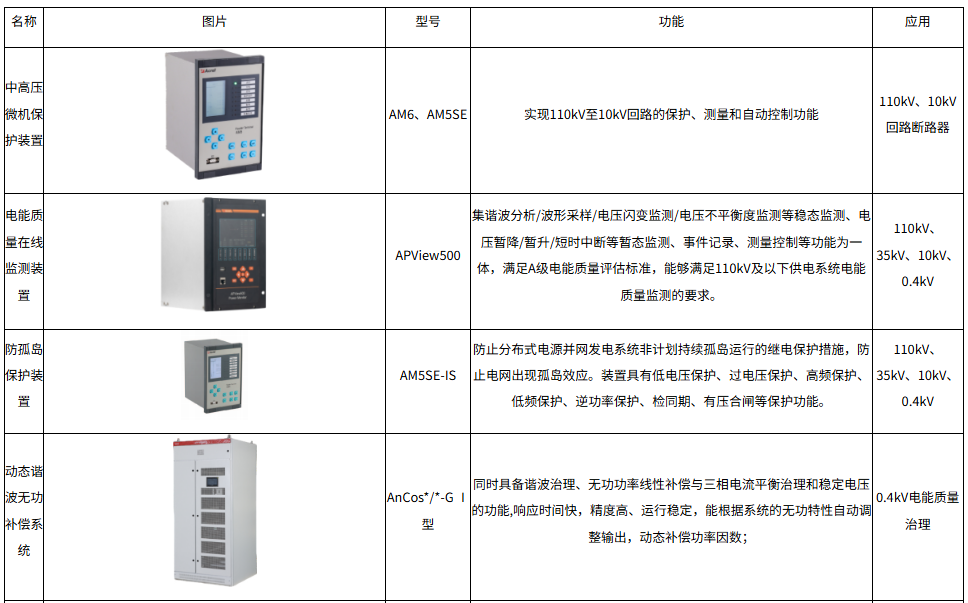

除了智慧能源管理平臺外,還具備現場傳感器、智能網關等設備,組成了完整的“云-邊-端"能源數字化體系,具體包括高低壓配電綜合保護和監測產品、電能質量在線監測裝置、電能質量治理、照明控制、充電樁、電氣消防類解決方案等,可以為虛擬電廠企業級的能源管理系統提供一站式服務能力。

安科瑞系統解決方案還包含電力運維云平臺、能源綜合計費管理平臺、環保用電監管云平臺、充電樁運營管理云平臺、智慧消防云平臺、電力監控系統、微電網能量管理系統、智能照明控制系統、電能質量治理系統、電氣消防系統、隔離電源絕緣監測系統等系統解決方案,覆蓋企業微電網各個環節,打造準確感知、邊緣智能、智慧運行的企業微電網智慧能源管理系統。

4 結束語

虛擬電廠在國家“雙碳"目標發展下具有較大的潛力和實用價值,能夠節約電廠和電網投資。經測算,通過建設煤電等火力發電機組來滿足運行區域約5%的峰值負荷時,其電廠及配套電網投資額較大,總成本約為建設虛擬電廠產業的10倍左右。本文通過建立基于Logistic函數的虛擬電廠運行調度模型能夠在成本上實現較大的優化,對于未來虛擬電廠的建設和運行有一定的參考價值。

參考文獻:

[1]肖凱.考慮低碳需求響應的用戶側儲能模式分析與優化[J].儲能科學與技術,2024,13(6):1977-1979.

[2]于琪,黃蔚亮,劉曉婕,等.基于蟻獅優化算法的虛擬電廠優化調度技術研究[J].可再生能源,2024,42(6):836-844.

[3]楊力帆,周鯤,齊增清,等.基于需求響應的虛擬電廠多時間尺度優化調度[J].電網與清潔能源,2024,40(3):10-21.

[4]安科瑞企業微電網設計與應用手市供水中的應用[J].中小企業管理與科技,2018(9):152-153